Por Carolina Scott

Desde hace unos años está en boca de muchos el concepto BULLYING, un anglicismo que refiere aquella conducta de acoso, saboteo, intimidación, burla a otro como forma de maltrato psicológico que puede derivar en ataque físico.

Incrementándose la tendencia gracias a las redes sociales, con ciber ataques, extorsiones y chantajes de talante manipulativo, se estudia la conducta principalmente entre jóvenes dentro de la comunidad estudiantil. En cualquiera de sus versiones, el bullying lesiona la autoestima del atacado, mermando su capacidad de defensa, reduciéndolo a ser un depositario de malas jugadas, chistes de burla y risa fácil de su entorno.

Lo que ahora despierta alarma como fenómeno social, ocurre en muchos hogares desde larga data. La pareja que ridiculiza a su compañera, el familiar que no para de hacer bromas pesadas sobre otro, los padres que descalifican constantemente a sus hijos. Todo ocurre bajo el amparo y aceptación de las normas familiares. No se cuestiona al autor de tales actitudes por jerarquía, desidia, resignación, miedo. Mientras tanto esa mujer, ese hijo, esa hermana traga su indignación a costa de  su dignidad.

su dignidad.

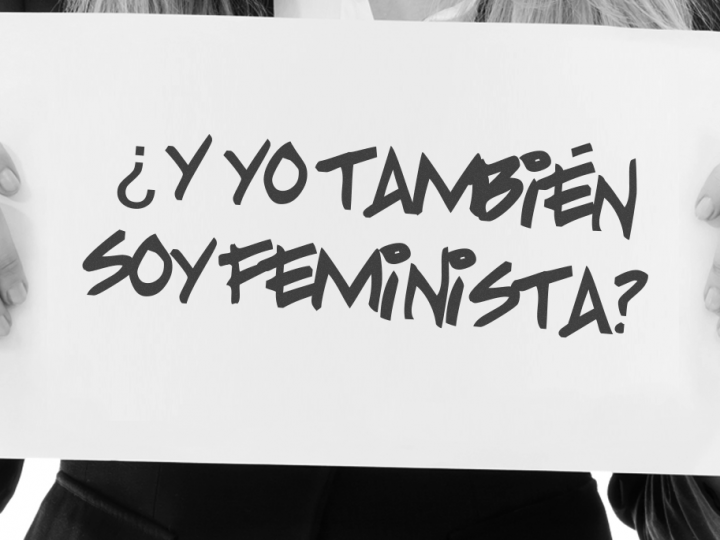

Luego, el abusado traspasa al ámbito externo la permisividad, facultando que extraños sean sus verdugos. El jefe inquisidor, la maestra arisca, la pareja maltratadora. No es capaz de distinguir los límites de la confianza y el abuso porque en casa nunca se conocieron. Da crédito ciego a voces internas que apelan a tolerancia y aceptación porque los perpetradores iniciales fueron los seres que debieron protegerle desde la más tierna infancia y no lo hicieron. El desafío más grande que tienen los movimientos reivindicativos, es hacer visible a la víctima su condición y facilitarle herramientas terapéuticas para salir del círculo vicioso en el que ha estado. A partir de allí, puede surgir un camino de sanación prometedor.