Con una frecuencia preocupante, las mujeres nos disculpamos por algo. Lo hacemos por una serie de razones poco claras, que incluso la mayoría no entiende muy bien y nunca resultan del todo claras, como si el hábito obedeciera a una compulsión ancestral heredada casi a ciegas. Una y otra vez te excusas, te justificas, pides perdón, aunque no sepas en realidad por qué lo haces. Como si necesitaras hacerlo para consolar un tipo de ansiedad social que no sabes muy bien de dónde proviene pero que resulta tan machacona como insistente.

Deseas pedir disculpas de manera casi irracional: por hablar en voz alta — o también muy baja —, por decir lo que piensas — o no decirlo —, por la forma en que comes, te vistes e incluso cómo caminas. Al parecer siempre había un motivo por el cual insistir en esa costumbre, por más molesta e irritante que a veces sea, por más sofocante, incómoda y absurda que te parezca. Lo haces metódicamente. Como si necesitaras dejar bien en claro que eres muy capaz de cometer errores y te disculpas ex profeso por el hecho difuso de que con toda probabilidad los cometerías. Una sensación que con los años y, sobre todo, cuando comienza a ser parte de la manera como te comunicas y miras el mundo, termina siendo dolorosa y en ocasiones directamente restrictiva.

Recordé todo lo anterior hace unos días cuando leí en Twitter un comentario que decía algo más o menos como esto: “Mujer, no digas groserías, no es de tu naturaleza amable”. La frase me desconcertó, pero sobre todo me recordó de inmediato esa obsesión por la disculpa, por el hecho inmediato de pedir perdón por cualquier transgresión al invisible pero persistente código de conducta que al parecer toda mujer debería saber y seguir, incluso aunque no lo deseara.

Leer la frase — una de tantas en la gran conversación virtual, semejantes o con un sentido muy parecido — me irritó y al final me sumió en una serie de reflexiones incómodas. Porque la pretendida “naturaleza amable” de la mujer o cualquier idea semejante no es otra cosa que otra pieza en una estructura represiva que aplasta el comportamiento de la mujer siempre que puede y de maneras en ocasiones inimaginables.

Por eso motivo, me pregunto si la palabra “femenino” que tanto machaca la imaginaria popular engloba a la mujer real. A la mujer que se levanta por la mañana, desgreñada y malhumorada, sin la menor intención de ser amable. A la mujer que suelta una palabrota — y con qué gusto — cuando está disgustada o simplemente tiene el supremo deseo de decirla. Así, sin más sin motivo.

Me pregunto si incluye a la maleducada que no da los buenos días, a la que no siente la necesidad de sonreír, la que camina por la calle y le da un empujón al que camina un poco más lento que ella. Qué mala educación, ¿no es cierto? Pero qué real. Qué real la mujer que siente la necesidad de permanecer callada, sin disculpas, sin explicaciones. O de gritar, a todo pulmón, porque le place. La mujer que toma su sexualidad y la disfruta como mejor le parece. La mujer que lleva pantalones feos, la que no se maquilla o lo hace como quiere. La mujer que no se depila las cejas, o lo hace cuando le place. La mujer que se come las uñas, que grita por teléfono, la que estornuda ruidosamente. La que fuma, la que baila con los brazos alzados, dando vueltas sobre sí misma, mirando al cielo. La que corre sudorosa, la que nada y golpea. Libre, tan libre.

Qué imagen tan inquietante, ¿no? Esa mujer que no concuerda con esa idea de la mujer esquema, de la mujer bella, de “naturaleza amable”, que no dice groserías, que sonríe, que se ve hermosa, madre quizá, abnegada siempre, que se “da lugar”. ¿Y qué pasa con las que no se lo dan? ¿Qué ocurre con la que disfruta con el caos? ¿La que se ríe a carcajadas de esas convenciones? ¿La que salta de un lado a otro hablando en voz alta? La mujer que conduce a toda velocidad, la que comete imprudencias, la que disfruta sus torpezas. ¿Ellas también deben tener su lado amable?

Pero para nuestra cultura — tradicional, conservadora, que observa obsesivamente a la mujer — esa mirada sobre lo femenino parece encontrarse al margen de la que difunde, la que obliga y por la que presiona. La que insiste en que la mujer sólo puede ser virgen, puta o abnegada. La que analiza a lo femenino como una mezcla explosiva de estrógenos y progesterona. La maternidad obligatoria, la madre potencial. El club de las Princesas abrumadas por el estereotipo, la inmoral que se atreve a tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva.

¿Cuántas veces una mujer debe disculparse sólo por su manera de mirar el mundo sino por rechazar la que le imponen? ¿Cuántas veces una mujer no debe reclamar el derecho a la identidad, la individualidad, el rostro propio más allá de las generalizaciones culturales? ¿Una mujer a la medida de la fantasía colectiva sobre lo femenino?

Una disculpa tras otra. Por no ser todo lo alta, voluptuosa, atractiva o delgada que debería ser. Por la virginidad o por llevarte a la cama a quien prefieras. Por el cabello rizado cuando debería ser liso, por no saber cocinar o no hacerlo con la suficiente habilidad. Por la opinión que no deberías emitir, la elegancia que deberías tener. Por los modales que se exigen y no tienes, la feminidad prefabricada que no deseas que te defina, por no resignarte a esa noción sobre la mujer que se impone, por la obsesión por la juventud que no compartes, por la autonomía mental, por la soltería por decisión propia, por ser ama de casa cuando no deberías serlo, por ser una mujer profesional cuando se te exige otra cosa. Por la menstruación — por no ocultarla, por normalizarla —, por la menopausia y la vejez, por dar amor para tener sexo, por todas las cosas que no cumplirás para ser esa mujer que vive en el imaginario cultural.

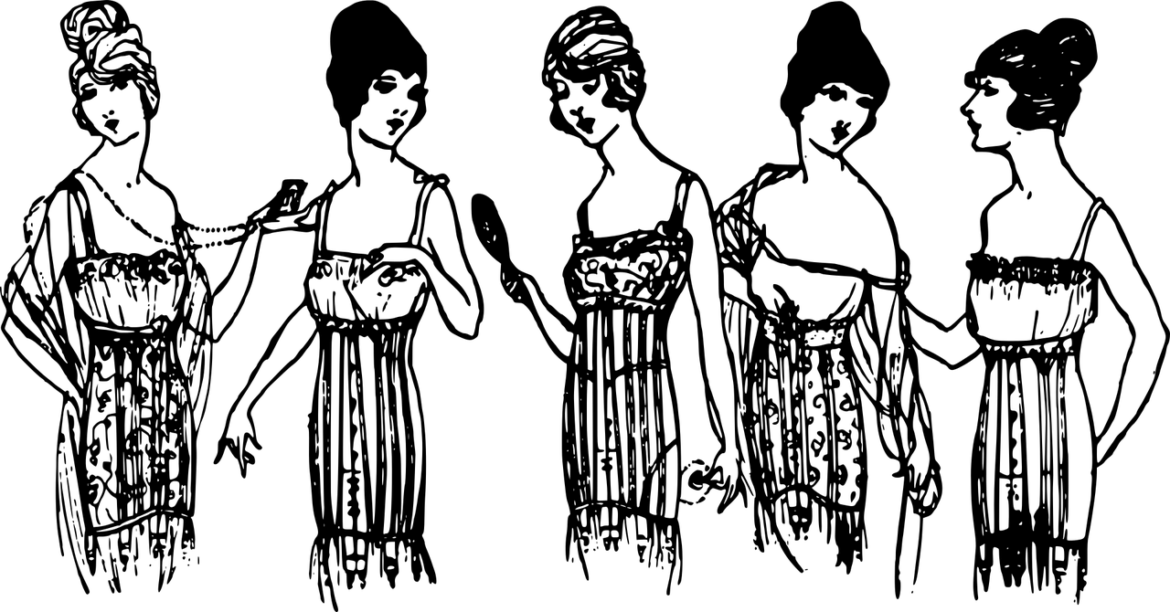

De manera que cuando escucho frases como la que menciono más arriba, símbolo de algo un poco inquietante, un silencio a dos aguas que parece ser fruto de una sociedad que mira con los ojos entrecerrados al género femenino, a veces veo en mi mente una única imagen: Un corsé. Sí, una de esas exquisitas piezas de ropa que por mucho tiempo fueron la principal prenda del vestuario femenino. Delicadísimo, cubierto de encajes, perfectamente amoldado al cuerpo de la mujer.

Pero no imagino la imagen hermosísima de la mujer envuelta en maravillas de pasamanería y encajes, sino a la que transpira y toma aire mientras alguien aprieta con fuerza la prenda. Las cuerdas tirantes, tan tirantes. La mujer con los ojos cerrados, las manos entreabiertas hacia adelante. Los labios apretados. Y el corsé se aprieta, se eleva, se deforma. La piel levemente hundida, enrojecida y sudorosa.

Pero la mujer sigue sin decir nada. Porque es lo que debe ser, ¿no? Toda mujer debe llevar aquella prenda, por más dolorosa que sea llevarla, por más angustioso que resulte su idea. Lo femenino de esa época está representado en las cuatro varillas y la pieza de tela dura, las cuerdas que siguen tensándose, infinitamente fuertes. Hasta que el corsé queda en su lugar, bien sujeto. La mujer siente que la cabeza le da vueltas, el rostro cubierto de sudor. Se mira al espejo. La silueta delicada y curvilínea parece convertirse en una metáfora de ese deber ser que insiste en rodearla, en crear belleza del dolor. Y después será el vestido, capa tras capa de ropa, cada vez más sofocante e incómoda. Pero es la naturaleza de la mujer, ser esta criatura frágil y ultraterrena, esta criatura temblorosa y dolorida, a quien le cuesta respirar, a quien le duele algo tan simple como tomar aliento. Pero el hábito es este, la costumbre es la idea concreta. Una perspectiva muy pequeña y dolorosa de la verdad.

Por supuesto, inevitable, que después de recrear una imagen tan terrible, tenga otra. Y esta es la de una mujer hermosa, salvaje, desenfrenada y caótica que vive dentro de todas nosotras. Esa mujer que ríe, que siente la felicidad y la tristeza como una voz en la conciencia, devastadora. Tan enorme. Esa mujer que está viva, que es real y que sí, muy probablemente dirá groserías, reirá en voz alta, hará locuras. Y sabrá, también como lo sé yo, que la feminidad es algo tan amplio como sueño y tan profundamente sentido como una forma de crear.